Церковь царевича Димитрия на Крови, 1692 г.

Палаты Угличских удельных князей

Богоявленский собор, 1827 г.

Здание бывшей Городской Думы,

1815 г.

Галерея современного православного искусства "Под Благодатным покровом"

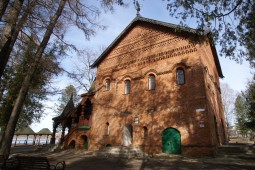

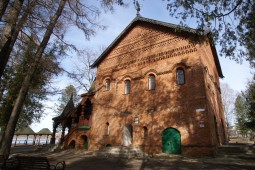

Спасо-Преображенский собор с колокольней, 1706 г.

Спасо-Преображенский собор с колокольней, 1706 г.

Угличский музей - один из старейших на Верхней Волге. Он существует более ста лет и пользуется заслуженным авторитетом и популярностью.

Среди всех достопримечательностей музей Углича занимает особое место. В уникальных памятниках XV - XIX веков размещаются экспонаты, связанные с историей города и России в целом, выдающиеся памятники художественной культуры.

В музее открыто для посещения восемь постоянно действующих экспозиций и временные выставки, которые можно посмотреть как самостоятельно, так и с экскурсией

Угличский музей принадлежит к числу старейших музеев России. Его открытие состоялось 3 (15) июня 1892 г. и сопровождалось пышными торжествами, на которых присутствовали члены царской фамилии – Великий князь Сергей Александрович и его супруга Великая княгиня Елизавета Федоровна.

Музейный фонд составляет 29641 ед. из них основной фонд 23254 ед. и 6387 ед. НВ-фонд (научно-вспомогательный фонд).

Собрание формировалось на протяжении 130 лет, начиная с 1891-92 г.г.

Здесь вы можете посмотреть онлайн-выставки и видеофильмы об истории музея, его экспозициях, истории Угличского края

Статьи сотрудников музея и краеведов по истории Углича и Угличского края

Электронные адреса и телефоны администрации и отделов музея

Устав и учредительные документы, приказы, положения и другие документы, регламентирующие работу музея